こんにちは、アートな人生クリエイター・荒巻まりのです!

一浪して藝大に合格した私から見て、絵が上手くなるために必要だったと感じることと、その鍛え方をまとめた第三弾です。

1.絵が上手くなるためのデッサン力

▶︎形を正確に捉える

▶︎光を捉える

▶︎質感を描き分ける

▶︎おまけ

2. 絵が上手くなるには視点を明確にしよう

3.絵が上手くなる構図とは

▶︎ポイントを置く数

▶︎目を引く方法

▶︎視線の誘導

▶︎構図の練習方法

4.絵が上手くなる色彩選び←今回はここ!

▶︎明度・彩度・色相←今回はここ!

▶︎色を効果的に選ぶ←今回はここ!

▶︎色の配置とエスキースのススメ←今回はここ!

前回のブログでは、2.視点、3.構図についてコツを説明しました。

視点と構図についてはこちら

デッサン力についてはこちら

「構図をとる」で書いたことと少しかぶる部分があります。

目を引く順番をつけるとお伝えしましたが、色を決める時にも明度や彩度を上手に使ってコントラストをコントロールできるようになりましょう。

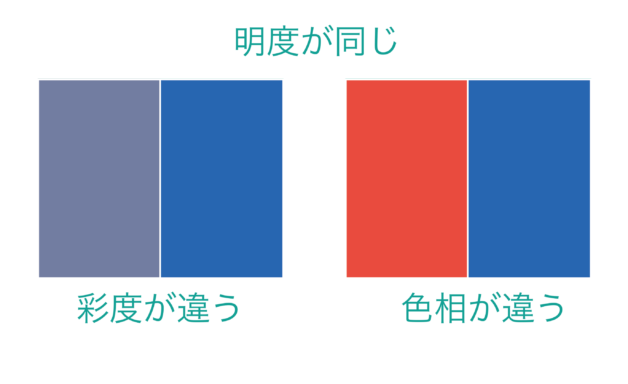

まず、色の三属性について簡単に説明します。

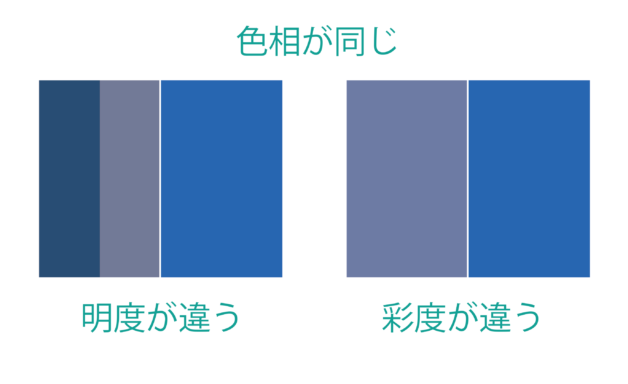

色は、明度・彩度・色相の三属性から決まっています。

明度とは、簡単に言うと色の暗さです。

モノクロ変換した時のグレーの濃さの差をイメージしてください。

明度が同じで違う彩度だと、彩度の高いものの方が鮮やかなので前に出てきます。

また、明度が同じで違う色相だと、暖色と寒色では暖色の方が前に出てきます。

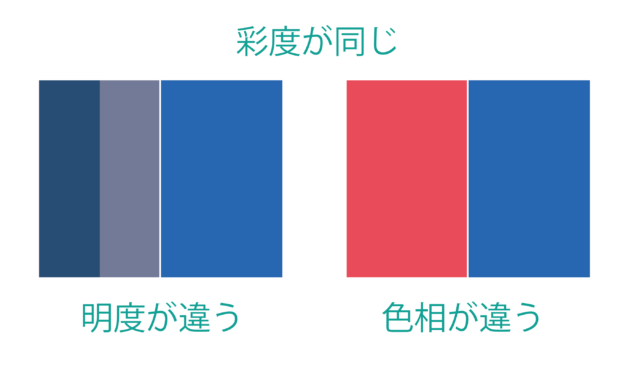

彩度とは、色の鮮やかさです。

混じり気のない色の方が彩度が高く、黒や白が混ざってくると彩度が下がります。

彩度が高いものを有彩色、低いものを無彩色と呼びます。

無彩色になるほどパステルトーンやグレイッシュなどに近づいていくと思ってください。

彩度が同じで違う色相だと、暖色と寒色では暖色の方が前に出てきます。

また、彩度が同じで明度が変わると、コントラストの高いところに目が行きます。

色相とは、光による色の変化…とよく言われますが、つまり色の違いです。

このような色相環は見たことがあるでしょうか?

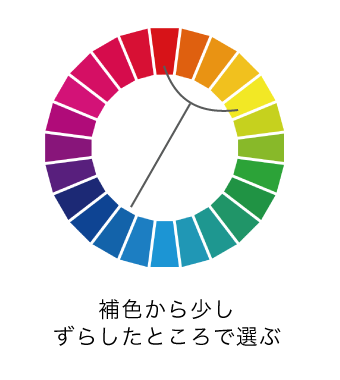

向かいにある色が補色と呼ばれます。

補色を並べるとお互いの色がより鮮やかに見えてかなり強い印象になるので、補色から少しずらした色を選ぶとバランスが取りやすくなりますよ。

同じ色相内で違う彩度だと、彩度の高い方が前に出てきて目が行きます。

また、同じ色相内でも明度の差でコントラストを作ることでそこに目が行きます。

ちなみに、補色同士を混ぜると理論上は黒になると言われています。

(実際には濁った灰色になるのですが。)

予備校時代、絵具の黒を使うと黒に深みが出ないから混ぜて作れと言われていました。

めんどくさいなーと思いながら、混ぜて濁った灰色に黒を少し足して黒を作っていました。

今考えると、

○使っている色を含んだ黒を使うことで画面馴染みが良い。

○青よりの黒、赤よりの黒など色味を含ませることで、隣にあてる色をより引き立てられる。

など、黒を作ることに良い効果がたくさんあることがわかるのですが、当時は何に役に立つのかわからずやみくもにやっていたので、もったいなかったと思います。

色の三属性についてわかったところで、色の配置のポイントを説明します。

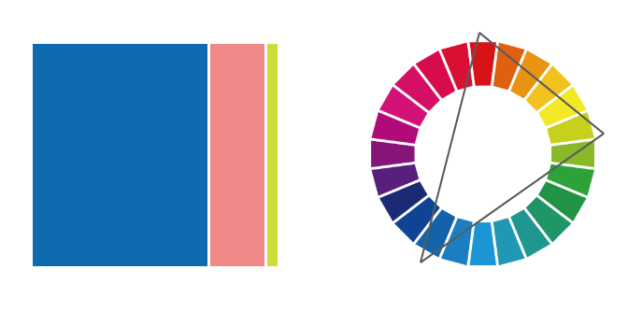

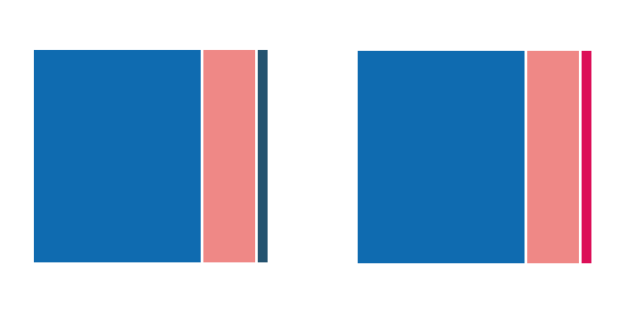

まず、メインの色を決めます。

例えば、青にしたとします。

次にサブの色を決めるのですが、ここで先ほどの色相環が役に立ちます。

青の補色は黄みのオレンジなので、そこから少しずらして明度を上げ、サーモンピンクにします。

黄緑や黄色、赤でもいいと思います。

そしてポイントカラーを決めます。

ポイントカラーの選び方は色々ありますが、赤、青、黄色の三原色が入っていると画面が豊かに見えます。

ここでは青、黄色よりの赤ときたので、黄色系の中でも赤から少し離して、黄緑にしました。

このように、 少しゆがんだ三角形のようなバランスで色を組み合わせると、豊かに見えます!

逆にスタイリッシュにしたり、クールな雰囲気にしたい場合は三原色すべてを使わないのもアリですね。

こちらは黄〜緑の要素を抜いているので、上に比べて少しクールな感じになりました。

三属性のところで触れましたが、目が行きやすいポイントは以下の3つです。

・彩度が高い

・コントラストが強い

・同条件の場合、寒色より暖色

構図で説明した、1番、2番、3番の順に視線がいくように調整しましょう。

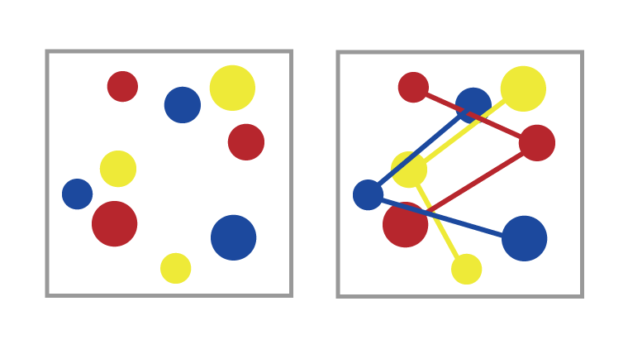

また、色の配置にもジグザグ配置が使えます。

例えば赤青黄色の3色を使って絵を描いた場合、赤は赤でジグザグ、青は青でジグザグ、黄色は黄色でジグザグに配置することで、絵のバランスが取れるのです。

エスキースをして、色の配置を決めましょう。

エスキースとは、実際の絵を書き出す前の、全体のバランスを決める下絵のことです。

実際よりも小さな画面で描くことで、バランス調整がしやすくなります。

エスキースをどこまで描き込むかは、個人によって全然違います。

私はペンでざっと構図と明度のみを決める下書きをし、本気のペン画を描き、取り込んでパソコンで色調整しながら色を決めます。

それを完成形としてプリント作品として販売もしていますが、さらにそれをエスキースとしてすべて絵具で手描きの絵も描いていたりします。

美術館などで見たことがあるかもしれませんが、習作という名前の本物に近いエスキースをしている画家もたくさんいます。

逆に藝大の先輩で、全くエスキースせずに画面のはじっこから描いていってぴったり完成するという人もいましたね…

これも私は予備校時代には意味もわからずやっていたシリーズなので、言われるがままに適当なエスキースをし、本制作でイメージできていない部分がたくさんありすぎて困った、という経験もたくさんあります。

そんな私がいま思う、エスキースの意味とは。

描く前にどこまでイメージできているか、脳内では完璧に思えるイメージングの足りないところを可視化して洗い出すこと。

本制作でつまずきがち、不満足になりがちなところがあれば、そこをシュミレーションできればいいわけです。

現代では、Photoshopなどで色付けしてみる、配色サンプルを探す、同じモチーフを描いている人の絵を検索するなど、画面の前でうんうん一人で唸らなくてもたくさんシュミレーションする方法があります。

自分にとって一番効果的なエスキースの方法が見つかるといいですね。

絵が上手くなる4つの要素を徹底解説!

いかがでしたか?

使いこなして、どんどん絵が上手くなっちゃってください!

このブログについてのご質問やご感想は、お気軽にお問い合わせフォームからご連絡くださいね♪