こんにちは、アートな人生クリエイター・荒巻まりのです!

一浪して藝大に合格した私から見て、絵が上手くなるために必要だったと感じることと、その鍛え方をまとめた第二弾です。

1.絵が上手くなるためのデッサン力

▶︎形を正確に捉える

▶︎光を捉える

▶︎質感を描き分ける

▶︎おまけ

2. 絵が上手くなるには視点を明確にしよう←今回はここ!

3.絵が上手くなる構図とは←今回はここ!

▶︎ポイントを置く数←今回はここ!

▶︎目を引く方法←今回はここ!

▶︎視線の誘導←今回はここ!

▶︎構図の練習方法←今回はここ!

4.絵が上手くなる色彩選び

▶︎明度・彩度・色相

▶︎色を効果的に選ぶ

▶︎色の配置とエスキースのススメ

前回のブログでは、デッサン力についてコツを説明しました。

デッサン力についてはこちら

自分の視点のない絵は、どんなに細かく描けていても、印象に残らない絵に見えてしまいます。

受験用のデッサンや着彩はどれも同じように見えますよね。

それは技術練習のための絵であり、そこに本人の視点や絵作りが入っていないからです。

自分らしい絵を描こうと思ったら、はじめのうちは自分の視点を明確にしておくと自分も迷わずにすみますよ。

モチーフがあるならモチーフ、なければイメージやテーマなどの中で、自分が興味のある部分を明確にしましょう。

マインドマップのような形で、言葉で視点を書き出していくのがオススメです。

モチーフがある場合は観察しながら行いましょう。

まず、白い紙の中心に、そのモチーフの名前やテーマを書きます。

そこから枝状に線を伸ばし、自分が受けた印象を思いつく限り書いていきます。

だいたい出揃ったら、そこからさらに枝を伸ばして、連想されるものを書いていきます。

もしさらにイメージが深まるものがあれば、どんどん伸ばしていくと良いでしょう。

これ以上枝が伸びない、というところまで印象を書き出したら、その中で自分がどこに惹かれたのかに丸をつけていきます。

どれもこれも捨てがたくなるかもしれませんが、散漫になってしまうので、1つか2つに絞ってください。

他の要素も、一度書き出したことであなたの中にインプットされているので大丈夫です。

安心して忘れてください。

テーマ&モチーフと視点が決まったら、構図を決めていきます。

エスキースと呼ばれる、小さな下書きのようなものを描いていくことが一般的です。

絵の中に、一番に目がいくポイント、二番目、三番目を順序を計算して作りましょう。

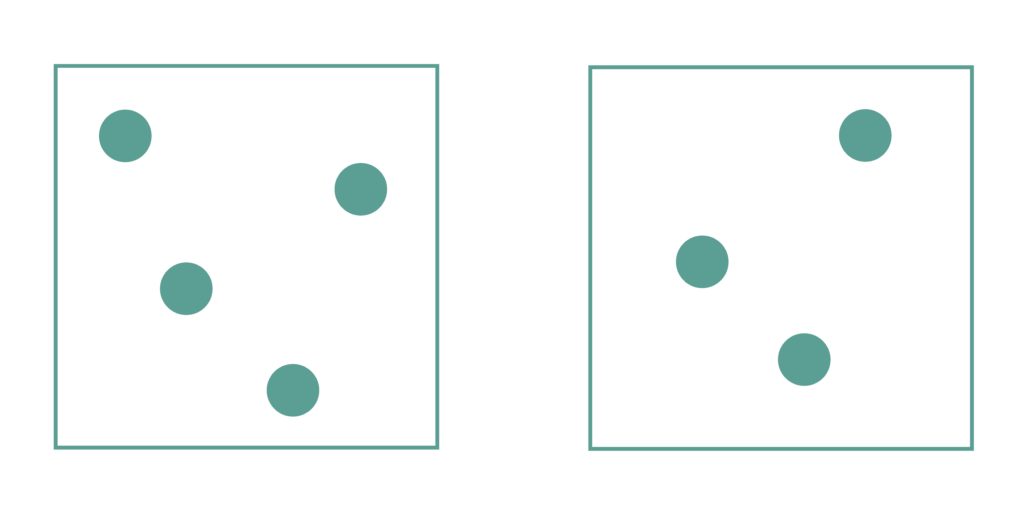

この時、ポイントは奇数を意識してください。

不思議なことに人間の目は、偶数だと落ち着いてしまうのです。

奇数だと、目が動き続けます。

以下の二つを見比べてください。

偶数の方は絵の中で完結してしまって、広がりが弱いと思いませんか?

余談ですが、これは運動などでも同じです。

リラックスしたければ同じ動きを偶数回、起きて行動したければ奇数回やるのがオススメです。

不思議ですね。

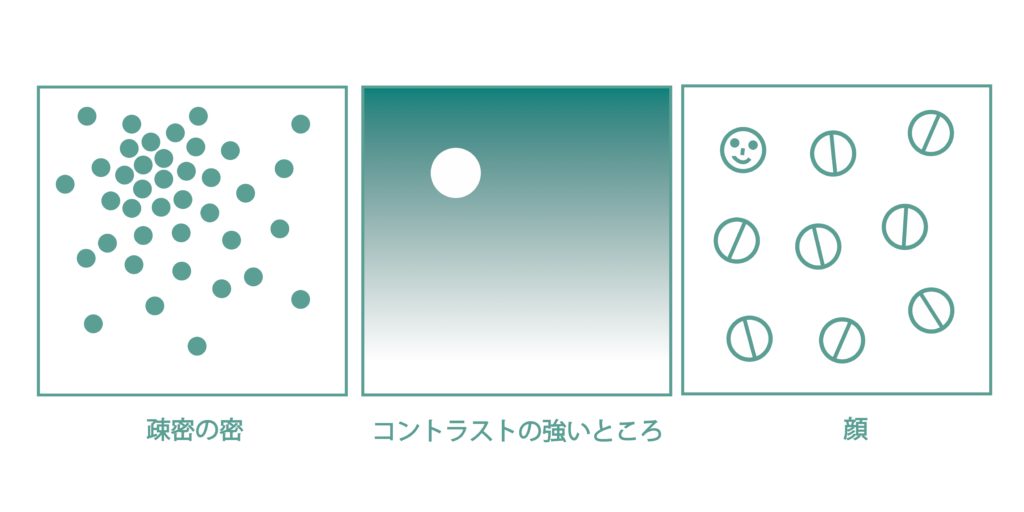

順序をつけるには、目を引くように計算しなくてはいけません。

人間の目がいきやすいものには、例えば以下のようなものがあります。

①コントラストがはっきりしている

②描き込みの粗密の密の部分

③顔

一番見せたいものに描き込みとコントラストを持ってきて、他を徐々に落とすと良いでしょう。

ただバレるくらい落とすと手抜きに見え、絵全体の力が弱まってしまうので注意します。

コントラストは、そのポイントの中で強めることもできますし、背景とのあたりで強めることもできます。

顔にはどうしても目がいってしまうので、3番以内に入っていない場合は大きさを変えるなど工夫します。

1→2→3番目の配置で、絵全体に視線が誘導できるようにするのがベストです。

視線の誘導にもいくつかのセオリーがあります。

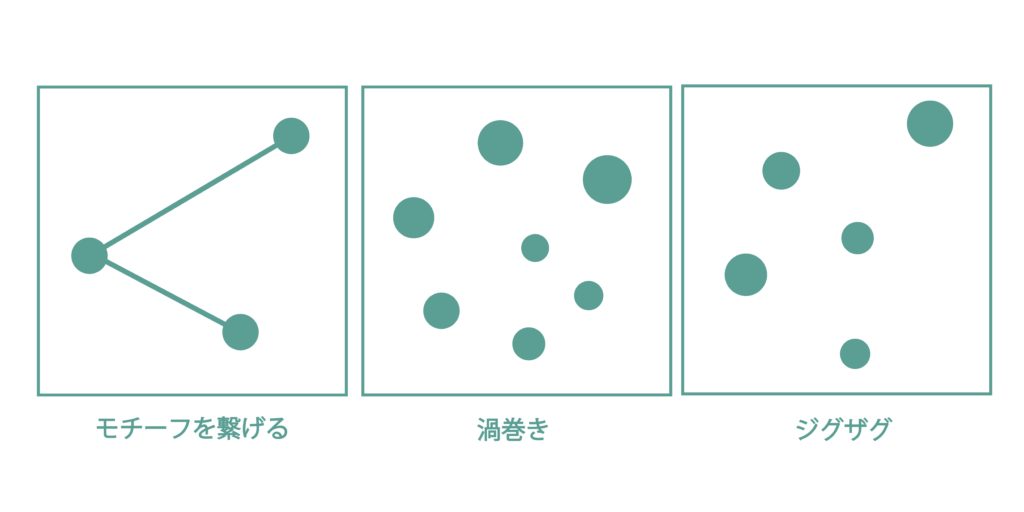

①ジグザグに配置する

②渦巻きに配置する

③モチーフを繋げてしまう

などが使いやすいと思いますが、中でもジグザグは本当に便利です!

奇数でジグザグに配置すれば、たいていの絵は動き出すと思います。

ここまでセオリーを書いてきましたが、余白や構図の練習には真似が一番です。

名画や好きな絵を選び、10〜15㎝くらいの小さな枠を書いて、その中に名画の色面のバランスや目の止まった順など大体の印象をうつします。

1枚5分あればできるので、たくさんやってみてください。

私はモディリアーニの色面をひたすらうつしていました。

そのうち、何も気にしなくても構図の良い絵がかけるようになってきますよ。

次のページでは、

4.絵が上手くなる色彩選び

▶︎明度・彩度・色相

▶︎色を効果的に選ぶ

▶︎色の配置とエスキースのススメ

について書いていこうと思います。→こちらからどうぞ

このブログについて、わからないことやご感想などあれば、お気軽