こんにちは、アートな人生クリエイター・荒巻まりのです!

頑張って描いているのになんとなく素人っぽいな…と思ってしまう

実は、簡単に抜け出すポイントがあるんです。

今回は色を塗るコツについてお伝えします!

1. 色塗りのコツ① 色が生っぽい。

2. 色塗りのコツ② 色が濁っている。

3. 色塗りのコツ③ オーラが出ている。

4. 色塗りのコツ④ 刷毛跡に手のクセが出ている。

5. 色塗りのコツ⑤ 刷毛跡が一方向に流れている。

6. 色塗りのコツ⑥ 画用紙が見えている。

7. 色塗りのコツ⑦ 愛のない場所がある。

それでは、順番に見ていきましょう。

チューブから出したばかりの絵の具の色を生っぽい、と呼びます。

色鉛筆や他の画材でも同じで、画材の色として見えてきてしまうと、描きたいモチーフや背景に見えてこないのです。

対処法としては、二つ考えられます。

・描き込みの密度を上げる。

モチーフであれば細かく描く、背景であればグラデーションやベタ塗りの精度を上げます。

・色を三色以上混ぜる。

チューブからそのまま出したものを水で溶いて濃淡をつけただけだと、色の情報としては一色になってしまいます。

同系色の中でも三色は使って、混ぜたり重ねたりして描きましょう。

生っぽいの反対です。

適当な混ぜ方をしたり、画面上で混ざってしまうと色が汚くなります。

色が混ざって茶色く濁る場合と、白が混ざって白く濁る場合があります。

対処法としては、三つ考えられます。

・補色を混ぜない。

色相環の反対側にある色を補色といいます。

補色を混ぜると理論上は黒になるので、黒や灰色を作りたい場合を除いて、混ざらないように気を付けましょう。

・パレット上でちゃんと混ぜ切ってから塗る。

混ぜ切らないと、画面上で筆に残った色がでてきてしまうことがあります。

・薄く溶いた絵の具を重ねる時は注意!

アクリル絵の具であれば、完全に乾いてからにしましょう。

水彩絵の具であれば、薄い色からのせてだんだん濃い色を重ねるという鉄則を守りましょう。

また白やパステル系の色を薄く溶いてのせると、濡れている時はきれいに見えても、乾いてから白く濁ったりダマになることがあります。

下の色を薄くしたい場合は横着をせず、色を作ってからのせましょう。

ここでオーラと呼ぶのは、キワの塗り残しのことです。

モチーフのキワや画面の端までちゃんと塗っていますか?

塗りにくいのはわかりますが、物の周りや端っこだけオーラのように色が薄く/濃くなっていたり、白く抜けていたりすると一瞬で初心者だと思われます。

もちろん、あえてやる場合はあえてです!とはっきりやれば大丈夫です。

対処法としては、ただ塗り切ってください。

特に写実の場合、モチーフのキワの回り込みと、モチーフ周りの背景の色を繋げることは絶対にはずせません。

モチーフの後ろや画面端の先にも空間があることを意識すると、白く残った謎空間は消したくなると思います。

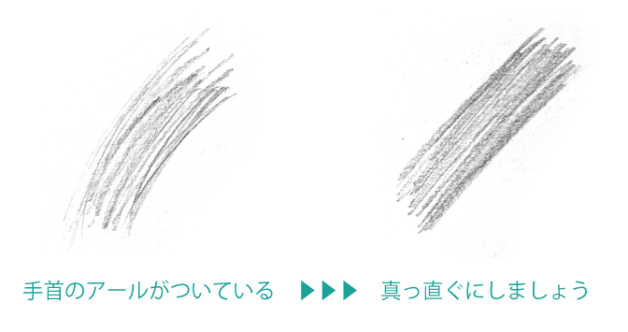

これも一瞬で初心者だとわかるシリーズです。

手首を起点に手を動かすと、刷毛跡や鉛筆跡が真っ直ぐではなくなり、アールがついてしまいます。

手首ごと動かして、真っ直ぐに塗れるようになりましょう。

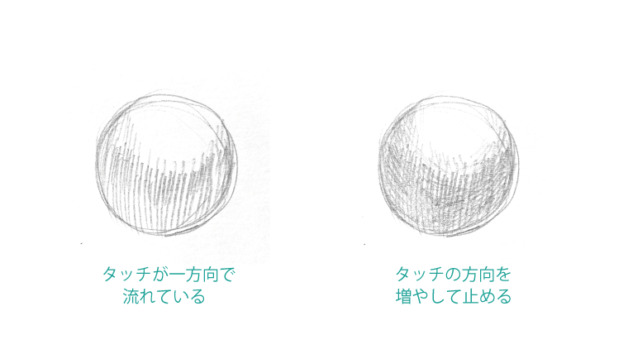

「絵が流れている」といいます。

同じ方向のタッチばかりでは、絵に方向性が出てしまいます。

絵の具よりも鉛筆や色鉛筆でよく起こります。

いろいろな方向のタッチを重ねて、絵がどちらかへ偏ってしまわないようにバランスをとりましょう。

これはあえてだったり、余白として残している場合もあるので一概には言えないのですが…

タッチが粗かったり塗りが不十分な部分があると、そこだけ抜けて見えてしまいます。

どこを小さく切り取っても、「画用紙と画材」ではなく「絵」になるように密度を上げましょう。

単純に紙は黄ばむので、時間が経つと絵が傷んで見えやすいということもあります。

主役は愛をもって描いている。

でも、他が明らかに抜けている…

これも初心者あるあるです。

脇役だったり、視線の誘導で主役よりも見え方を落としたい場合も、抜きません。

主役よりも見えてこないように、愛をもって描くのです。

描きすぎて主役よりも出てきたら、主役をもっと描くのです。

余白として何もせず残す場合も、抜きません。

余白が完璧に綺麗に見えるように、愛をもって描くのです。

おざなりにしているのか、脇役にしているのかは、一目見ればわかります。

画面の隅々まで愛で満たしてあげてくださいね。

いかがでしたか?

どれもちょっと気をつけるだけで絵がぐんとうまく見えるので、ぜひやってみてください!

このブログへのご質問、ご感想などは、お気軽にお問い合わせフォームからご連絡くださいね♪