こんにちは、アートな人生クリエイター・荒巻まりのです。

一浪して藝大に合格した私から見て、絵が上手くなるために必要だったと感じることと、その鍛え方をまとめました。

一概に絵と言っても、油画、日本画、アクリル画、水彩画、版画、抽象画、イラスト、漫画イラスト…絵のジャンルは多岐にわたりますが、すべてに通じると思います。

1.絵が上手くなるためのデッサン力←今回はここ!

▶︎形を正確に捉える←今回はここ!

▶︎光を捉える←今回はここ!

▶︎質感を描き分ける←今回はここ!

▶︎おまけ←今回はここ!

2. 絵が上手くなるには視点を明確にしよう

3.絵が上手くなる構図とは

▶︎ポイントを置く数

▶︎目を引く方法

▶︎視線の誘導

▶︎構図の練習方法

4.絵が上手くなる色彩選び

▶︎明度・彩度・色相

▶︎色を効果的に選ぶ

▶︎色の配置とエスキースのススメ

まずは、よく聞くデッサン力です。

絵を描く時に必要というよりも、家の土台のように、できれば絵を描く前に蓄えておきたい力です。

ただ、もちろん描くことでつく力でもあるので、デッサン力がなければ絵が描けないというわけではありません。

物の形やそのものが持つ情報を正確に見る力、正確に書き出す描写力、とも言えます。

見る力については、面白い実験があります。

線描で良いので、何も見ずに人間を描いてみてください。

書き終わってから見て欲しいので、空白をあけます…

描けましたか?

さて、あなたの描いた人間に、肩はあるでしょうか?

足の指はありますか?

足の甲は?腰骨は?耳はありますか?

あなたが描かなかったものは、あなたがあまり日常で意識していない=見ていないものです。

ジンジャーブレッドマンみたいなのを描いてしまった方…残念ながらあなたの人間の認識はそのくらいのようです。

骨格がおかしい方は、骨格標本を眺めてみましょう。

おかしいかどうかわからない方も、骨格標本や筋肉標本を隣に置いてみましょう。

認識しているものは如実に絵に現れるのです。

さて、そんなデッサン力の鍛え方です。

これは、数を描くしかない!

というのが真実のひとつなのですが、それでもいくつかデッサンを構成する要素があるので説明していきます。

先ほどの実験でもありましたが、人は認識していないものは描けません。

まずは対象をよく見ましょう。

いやいや、見ると言っても、何を見れば良いのかわからないよ!

…その気持ちはよくわかります。

私も予備校時代よく、「見てるし!」と思っていました。笑

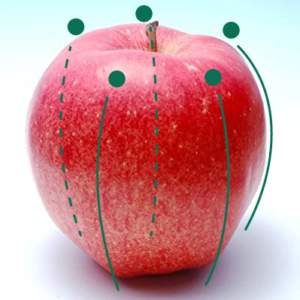

リンゴを例にして話を進めましょう。

リンゴです。はじめはツルツルの丸に書きがちです。

観察してみましょう。

どこを観察するのかというと、形の変わり目、つまり大きく出っ張ったり凹んでいるところです。

リンゴは丸いですが、実は上面と側面の分かれ目があります。

また、リンゴの花は花弁が5枚なので、上面の出っ張りを上からよく見ると、五角形をしています。

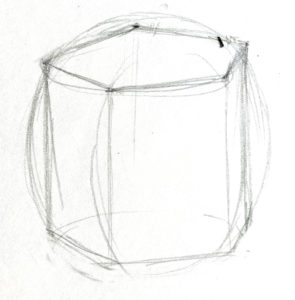

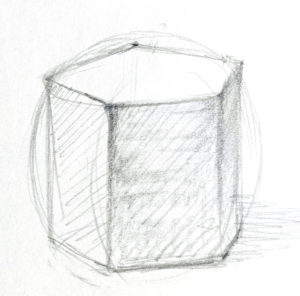

よく幾何学図形で捉えるといいますが、リンゴはざっくり分けると五角柱っぽい球ということです。

五角中っぽい球を描きました。

もし五角形を横から見た図を描けなかったら、紙などを切り抜いて横から見て描いてみてくださいね。

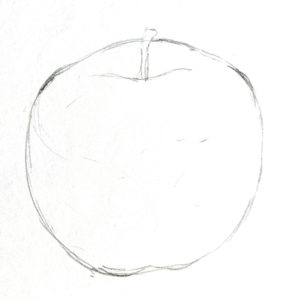

この情報をふまえて、リンゴのアウトラインを取ります。

(描いているリンゴは画像とは違うものです)

少し濃くしてあるところが上面と側面の変わり目であり、五角形の角だよーと自分にわかるようにしています。

どうでしょうか?

なんの手がかりもなく描くよりも、自然な形になりましたか?

このように、形を正確に捉えるには形の変わり目を探して、幾何学図形に置き換えていくのが良いでしょう。

形を大まかに捉えられたら、それを立体にしていきます。

漫画など線だけであらわすような作品も、この肉付けが前提としてできていると線だけでもシールにならず、立体感を持てます。

人気のミュシャなども、ほぼ線画ですが女性の肉感はしっかり感じますよね。

光を捉えるとは陰影をつけるということですが、ここで先ほど幾何学図形で捉えたことが役に立ちます。

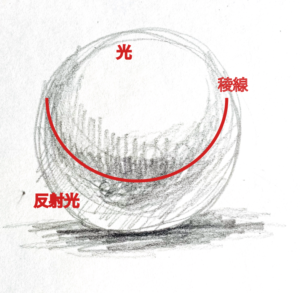

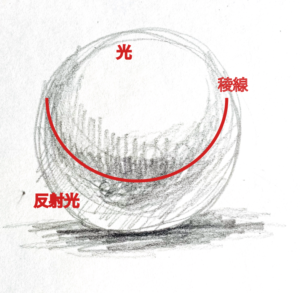

陰影は大きく分けて、光、稜線、反射光になっています。

影側にも物や空間があるため、真っ黒ではなくそれらに反射した光が反射光として映り込んでいます。

稜線とは光源の当たる側と反射光側の形の分かれ目で、一番影が濃くなるところです。

初心者は光と影を二色に分けがちですが、実は稜線の部分が一番暗いのです。

また、稜線に濃い色を載せることで手前に出てきてくれる効果もあります。

今でこそ当然のように描いていますが、これ、はじめて知ったときは衝撃でした。

今まで何を見ていたんだと、本気で自分の目を疑いました。笑

では先ほどのリンゴ図形の光源を決めましょう。

慣れないうちは、実物にスタンドライトなどではっきりと光を当ててみることをオススメします。

ちなみに初心者の方が意外とやりがちなのが、真正面や真後ろ、真横からの光を当ててしまうことです。

これ、経験者はよっぽどの意図がない限りやりません!

なぜなら単純に、立体感を出すのが難しくなるからです。

光は右上斜め前か左上斜め前から当てるのが一番描きやすいですよ。

ここではやや左上斜め前に設定しました。

このリンゴ図形をグレーで色分けしましょう。

上面、側面光面、側面影面、床に落ちる影に分かれます。

ここでは角が立っているので、稜線は角になります。

五角柱としては立体感が出ました。

しかし、本当のリンゴは球の要素も持っています。

球に左上斜め前の光を当てると、光源に対して一番外側が光と影の

先ほどの図をもう一度。

五角柱と球の影を組み合わせ、ヘタの窪みの影も描き入れます。

かなりリンゴに近づきました!

どうですか?

幾何学図形が残っていても、光の立体感(量感)合っていればリンゴに見えませんか?

この量感を、さっき描いたアウトラインにのせていけば、もうリンゴです。

地面に落ちる影も、置いてある感を出すのには重要です。

物体が地面に設置している設置面が一番暗く、そこから外に向かってぼかしていきます。

形はリンゴ…とはいえ、まだこれでは足りないものがあります。

そう、ようやく表面の質感にたどり着きました。

リンゴにはどんな質感があるでしょうか。

・タテの筋が入っている。

・点々がある。

・つるっとしている。

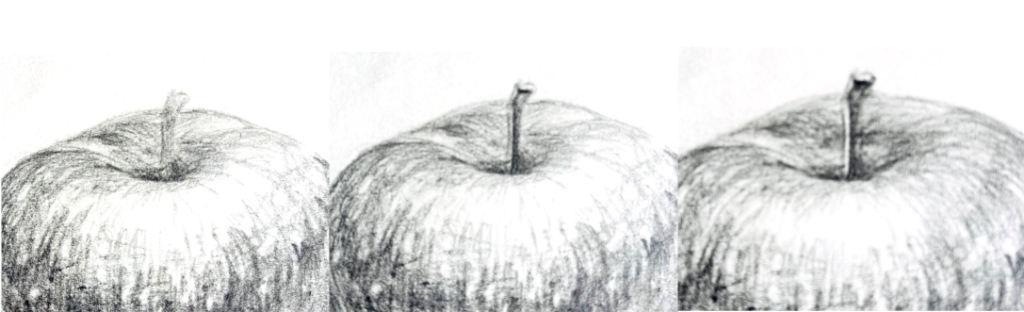

これらを、さっき描いたリンゴにのせていきます。

まずは筋を入れます。

筋を描きすぎて全体に黒くなってきたら、光の立体感を思い出して整理します。

また、縦の筋ばかり入れているとどんどん形が上下に流れていくので、時々斜めや横の形を足してあげます。

一見縦タッチばかりですが、形を止めるタッチも入っているのが見えるでしょうか?

それから点々を消しゴムで抜いていきます。

デッサンには練りゴムを使いますが、鋭利に白を抜きたい時は普通の消しゴムの角も使えます。

この辺りは各々のやり方があるので、よく見て、どうしたらその質感になるのか紙目が潰れるまで試行錯誤してください。

いつのまにか描けていたりしますよ。

消しゴムで抜いただけではそこの形がなくなってしまうので、さらにそこに立体感をのせます。

鉛筆の隙間も埋めて、どこを切り取っても立体に見えるように描いていきます。

ちなみに、初心者がやりがちな失敗として、どんどんアウトラインが濃くなってしまうというのがあります。

この辺ですね。

物体はシールではないので、アウトラインに見えるところも本当は裏へ形が繋がっていっています。

そこを濃くしすぎると、形が止まってしまうのです。

濃くなりすぎたら練りゴムで優しくたたいて、背景へ繋げましょう。

できました!

つるっと感はハイライトの入り方と、反射光をややしっかりめに入れることで表せます。

デッサンのコツ、伝わりましたか?

まずは手近な自然物を描いてみてくださいね。

リンゴのヘタも円柱として捉え、手前の稜線を境に光と反射光に分けると…

一瞬で立体的になりますよ♪

次のページでは、

2. 絵が上手くなるには視点を明確にしよう

3.絵が上手くなる構図とは

▶︎ポイントを置く数

▶︎目を引く方法

▶︎視線の誘導

▶︎構図の練習方法

4.絵が上手くなる色彩選び

▶︎明度・彩度・色相

▶︎色を効果的に選ぶ

▶︎色の配置とエスキースのススメ

について書いていこうと思います。→こちらからどうぞ

このブログについて、わからないことやご感想などあれば、お気軽にメールくださいね♪